そんなニーズにお応えした、労働基準法をひと通り学べるこのシリーズ!

元労働Gメンがわかりやすく解説します♪

労働条件の明示は労働者を雇用した事業主に課せられる最初の義務です。

今回は、次のような疑問に答える内容で解説していきます!

労働条件の明示義務とは

労働条件の明示について、労働基準法では、次のように定義されています。

労働基準法 第十五条(労働条件の明示)

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

正社員だけではなく、パートやアルバイトに対しても明示する義務があります

労働条件の明示が必要な理由

労働契約は口頭でも成立すると聞きましたが、やはり契約書が必要ですか?

書面などにより労働条件をはっきりさせることでトラブルを回避しましょう

労働条件の明示事項とは

労働時間、休日、賃金・・・何を明示すべきでしょうか?

「必ず明示が必要な事項」と「定めているなら明示すべき事項」があります

必ず明示が必要な事項(絶対的明示事項)

労働者を雇い入れた際、必ず明示しなければならない事項は次のとおりです。

- 労働契約の期間(無期労働契約か、有期労働契約か)

- 就業場所(雇入れ直後の配置場所、今後の変更の範囲*)

- 業務の内容(雇入れ直後の業務内容、今後の変更の範囲*)

- 始業・終業の時刻

- 所定労働時間を超える労働の有無

- 休憩時間

- 休日

- 休暇(年休を含む)

- 労働者を2組以上に分けて就業させる場合は、その交代制の詳細について

- 賃金の決定、計算・支払の方法、締切、支払の時期について

- 退職の事由と手続きについて(解雇事由も含む)

*2024年4月改正関連。詳細は「2024年の法改正で追加された明示事項」へ

働くにあたって、大事なことばかりですね

定めがあるなら明示が必要な事項(相対的明示事項)

労使の取り決めがある場合に限り、明示が必要な事項は次のとおりです。

- 退職金の決定、計算・支払の方法、締切、支払の時期などについて

- 臨時に支払う賃金、賞与などについて

- 労働者負担とする作業用品や食事代などについて

- 安全及び衛生(健康)に関するルールについて

- 職業訓練に関するルールについて

- 災害補償や業務外の疾病の補助などについて

- 表彰と制裁について

- 休職に関するルールついて

退職金や賞与は、労働者にとって特に関心が高いですよね

退職金や賞与は、「口頭ではあると言われていたのに払われない」といったトラブル多発!

あらかじめ書面ではっきりさせておきましょう!

有期労働契約の場合に明示が必要な事項

労働契約の期間が有期である場合のみ、明示が必要な事項は次のとおりです。

- 有期労働契約を更新する場合の基準

- 通算契約期間の上限(定めがある場合)*

- 契約の更新回数の上限(定めがある場合)*

*2024年4月改正関連。詳細は「2024年の法改正で追加された明示事項」へ

通算契約期間というのは?

労働契約法の無期転換に関連する用語です

2024年4月の法改正で追加された明示事項

労働条件の明示と言えば、2024年4月に法改正がありましたね

はい。

全ての労働者が対象の改正と、有期労働契約が対象の改正があります

- 就業場所の変更の範囲の明示

- 業務の変更の範囲の明示

「全ての労働契約の締結時」と「有期労働契約の更新のタイミングごと」に、明示が必要

全ての労働者ということは、

正社員もアルバイトもパートも

無期契約も有期契約も

全てということですね?

はい、そうです!

「想定外の転勤や配置転換のトラブル」

「採用時に想定してなかった業務の担当になるトラブル」

いずれも労働相談が多いので今回の法改正につながったわけですね

- 通算契約期間の上限の有無と内容

- 更新回数の上限の有無と内容

- 無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示

- 無期転換後の労働条件の明示

1と2は「有期労働契約の締結時」と「有期労働契約の更新のタイミングごと」に、明示が必要

3と4は「無期転換申込権が発生する更新のタイミングごと」に明示が必要

3と4は、初めて無期転換申込権が発生した後は毎回更新するたびに明示が必要です

労働条件を明示するタイミング

労働者を雇い入れた時

雇入れ時は言わずもがな、明示が必須ですね

そのとーり!

労働条件通知書を作成して交付するだけでもOKですが、雇用契約書(労働契約書)として双方で署名押印したものを交付してもOKです

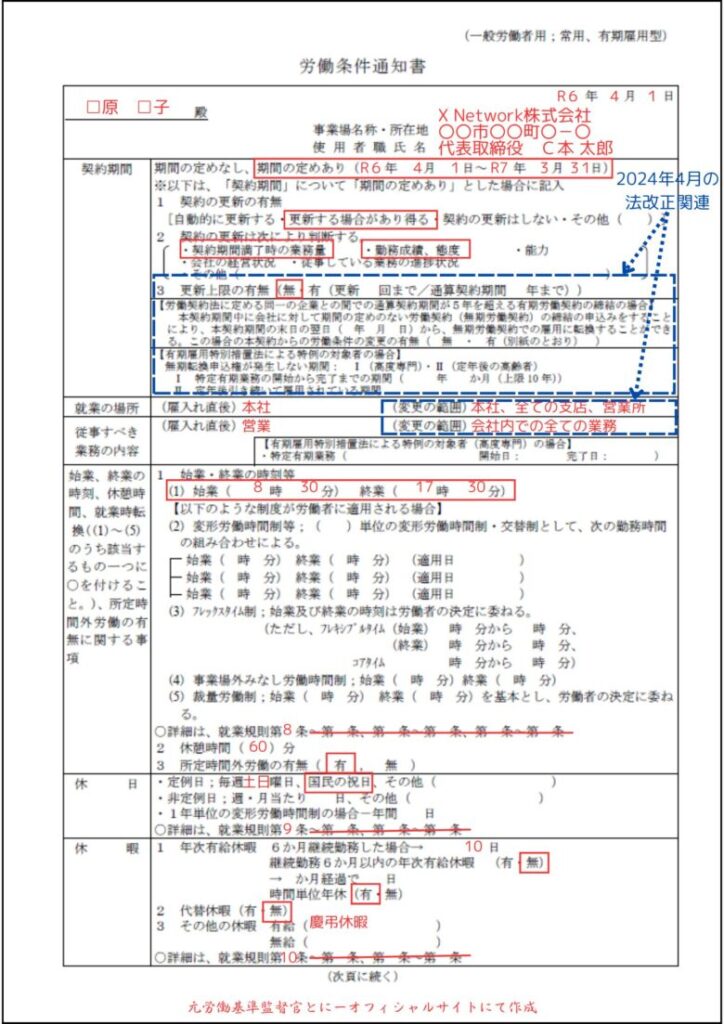

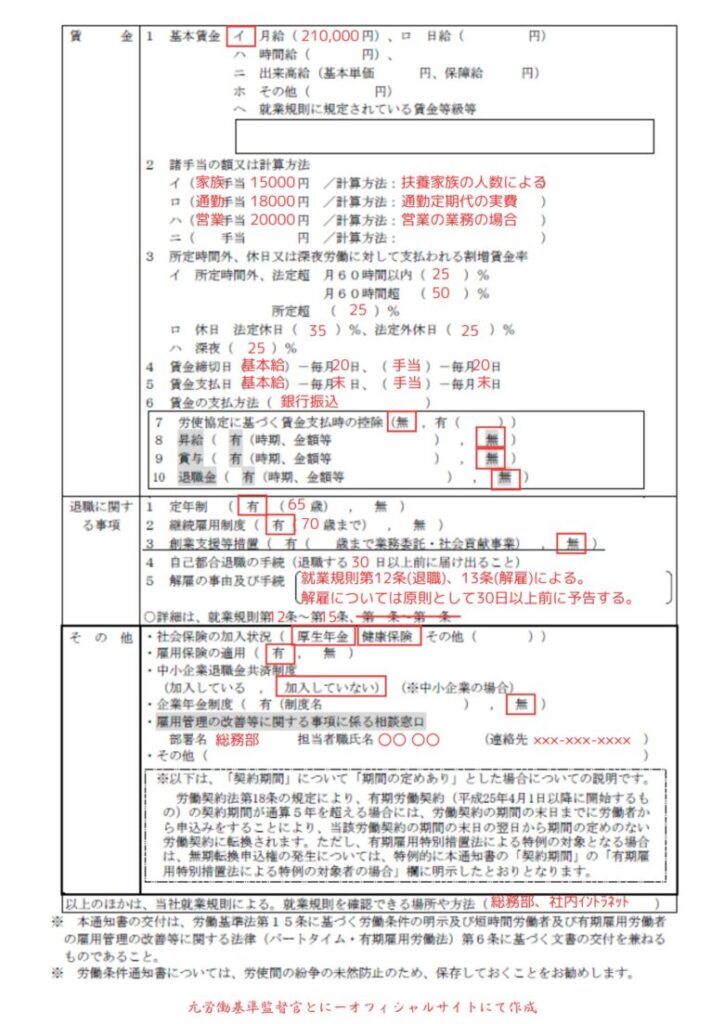

厚生労働省のモデル様式による労働条件通知書の記載例はこちら

労働契約を更新するとき

有期労働契約の場合は、契約期間の更新時も明示が必要ということですね

そのとーり!

有期労働契約の更新は雇入れ時と同じ明示事項に加えて、契約更新や無期転換に関する明示も必要です

有期労働契約の契約更新や無期転換に関する明示についてはこちら

労働条件を変更するとき

労働条件の変更の際も、労働条件の明示が必要でしょうか

法律の義務はありませんが、変更の際も明示することが望ましいでしょう

労働条件の明示方法

書面による明示(労働条件通知書を交付する)

原則は、書面の交付ですよね

Yes!労働条件通知書の交付、または、雇用契約を交わして交付のどちらでもOKです!

- 「労働条件通知書」を作成し、労働者に交付する

- 「雇用契約書(労働契約書)」を2通作成して双方署名押印し、うち1通を交付する

労働条件通知書は一方的に渡すだけでよいのですね

もちろん、労働条件については双方が同意している必要がありますが、労働条件通知書自体は労働者の署名押印などは不要です

労働者が同意しているか不安な場合は、雇用契約書の形式にした方がいいですね

いずれの方法にせよ、絶対的明示事項をもれなく明示しましょう

厚生労働省のモデル様式による労働条件通知書の記載例はこちら

電子的な方法による明示(メール、FAX、SNS)

紙だとなくしちゃうので電子データでほしいです

労働者が希望している場合は、電子的な方法による明示もOK!

- FAX

- メール

- SNS(によるメッセージ)

*電子的な明示方法は、以下の条件に該当する場合に限る

- 労働者が希望していること

- 労働者が印刷することにより、書面に出力できる形式であること

代表的な方法は、PDF形式で作成し、メール等に添付して労働者に送信するって感じですね

労働条件通知書の記載例

労働条件通知書のモデル様式は、厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナーに掲載されています。

上記以外にも、労働の形態に応じたモデル様式をダウンロードできます。

【一般労働者用】常用、有期雇用型の記入例

労働条件通知書(雇用契約書)と就業規則との関係

労働条件通知書(雇用契約書)と就業規則、両者の関係性はどう理解すればよいですか?

パターン別に考えてみましょう!

労働条件通知書(雇用契約書)の労働条件が上回った時は?

労働条件通知書の労働条件が就業規則の定めを上回った場合、どちらがその労働者の労働条件になりますか?

労働条件通知書の労働条件です!

つまり、労働者に有利な方が採用されるわけですね

就業規則の労働条件が上回った時は?

ということは、就業規則の定めの方が労働者に有利な場合、就業規則の労働条件が採用されることになりますか?

結果的に、そうなりますね

この点について、労働契約法には次の規定があります。

労働契約法 第十二条(就業規則違反の労働契約)

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

つまり、労働条件通知書の該当部分は無効となり、就業規則の定める労働条件に引き上げられます

労働条件通知書の保管期間

労働条件の明示書類はいつまで保管する必要がありますか?

退職した人の分も今は保管しているのですが・・・

労働者の離職の日から5年です

労働基準法 第百九条(記録の保存)

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。

雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日を起算日として5年

労働条件の明示義務に関する事業主のリスク

明示された労働条件が事実と違う場合、労働契約を即時解除できる

労働契約を即時解除ですか

事実と異なる内容で明示した場合は、労働者には即時契約解除する権利があるのです

労働基準法 第十五条(労働条件の明示)

第2項 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

労働条件明示義務違反の罰則

労働条件の明示を怠った場合の罰則はあるのでしょうか

労働基準法違反なので、罰則があります!

労働基準法 第百二十条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第十四条、第十五条第一項(←労働条件の明示)若しくは第三項、・・・(中略)・・・の規定に違反した者

- 労働基準監督署への労働者による相談をきっかけに、労働基準監督官が事業場に調査に入り、明示義務違反の指導に発展したり・・・

- 違反の悪質性などによっては、送検となり、罰金刑となることも・・・

正しい内容でしっかり明示しましょう!

まとめ:労働条件の明示は怠るべからず

労働条件の明示、思ったより奥が深かったです

まずは雇入れた際にしっかり明示!

契約の更新や変更の際も要注意ね

林檎物産の労働契約書の写し、なくしちゃったんですよね~

もう一度、ください!

えぇぇー!そんな大事な書類をなくすとは

ちなみに、再交付する義務はありません

ガーン